Der access Virus C

Der Virus C ist ein voll digitaler Synthesizer,

also "Klangerzeuger", ausgestattet mit zwei separat steuerbaren

Filtern, drei High-Frequency-Oszillatoren (die die hörbare Schwingung

erzeugen), drei Low-Frequency-Oscillatoren (deren Schwingungen als Modulatoren

jeder Art benutzt werden können) und allen vorstellbaren Modifikationsmöglichkeiten

inklusive einer Gittermatrix zur Verknüpfung beinahe sämtlicher

Elemente. Wir versuchen an dieser Stelle einen Einstieg in die doch sehr

komplizierte Funktionsweise des Virus C zu bieten.

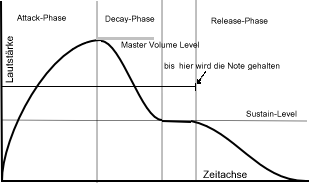

Mit der Amplifier Baugruppe ist es möglich die Amplitude und somit den Lautstärkeverlauf eines Tones zu modellieren. Dies geschieht mit Hilfe einer Hüllkurve die in vier Phasen (Attack - Decay - Sustain -Release (ADSR)) eingeteilt ist. Jede dieser Phasen ist mit dem gleichnamigen Regler der Baugruppe einstellbar.

Beim Anschlagen eines Tones startet die Attack Phase. Durch den Attack-Regler bestimmt man die Verzögerung, mit der die Lautstärke auf ihr Maximum schwillt.

Einfache Tonbeispiele:

Durch Einstellen der Regler Attack und Decay lässt sich ein langsames

Anschwellen der Lautstärke erzielen:![]()

Durch zusätzliches Einstellen des Sustain- und Release-Reglers

fällt der Ton erst ab und klingt dann langsam aus:![]()

Eine Akkord mit dieser Manipulation klingt damit schon mal halbwegs hörbar:![]()

Der Filter eines Synthesizers ist in der Lage, verschiedene Frequenzbereiche eines Klanges in ihrer Amplitude zu modifizieren. (!Das hat nur indirekt mit der Lautstärke zu tun).Die Art der Modifikation lässt sich über verscheidene Parameter regeln, von denen die wichtsten kurz erklärt werden sollen:

High pass, low pass, band pass

Dies ist die grundlegende Einstellung für den Filtermodus.

High pass bedeutet, dass nur die hohen Frequenzen den Filter passieren,

low pass dementsprechend, dass nur die tiefen Frequenzen hörbar bleiben.

Band pass lässt nur ein Frequenzband, also einen schmalen Frequenzbereich

hindurch und dämpft sowohl Frequenzen, die darüber liegen als

auch solche, die darunter liegen (dämpfen bedeuted in so fern also eine

Verringerung der "Lautstärke" der betroffenen Frequenz).

Band stop schließlich ist

die Inversion von band pass und dämpft einen Frequenzbereich ab

(was allerdings eher ungebräuchlich ist).

Am wichtigsten und häufigsten verwendet ist der low pass Filter,

der durch das Abdämpfen der hohen, eher schrill klingenden Frequenzanteile

einen warmen und weichen Klang erzeugt. Diesen Effekt demonstriert unser

Beispiel - Low pass Filter:

Zwei Akkorde, zuerst ohne Filteranwendung gespielt, dann mit low pass

Filter.![]()

Bisher wurde viel von dem Abdämpfen hoher bzw. tiefer

Frequenzen gesprochen. Was „hoch“ und „tief“ konkret

bedeutet, lässt sich am Regler der Cutoff-Frequenz einstellen. Dieser

beschreibt sozusagen die Grenz-Frequenz, ab der das restliche Frequenzspektrum

abgedämpft wird. Je nach Filtermodus handelt es sich dabei um den

Frequenzbereich überhalb (low pass) oder unterhalb (high pass) der

Cutoff-Frequenz bzw. um einen Bereich fester Breite um die Cutoff-Frequenz

herum (band pass, band stop).

Ein typischer Effekt, den man durch die Veränderung der Cutoff-Frequenz

erreichen kann, findet sich in unserem Beispiel Cutoff-Frequenz : Hier

wird ein Band pass Filter auf einen Klang angewendet, der aus einer Note

und vor allem einem deutlichen Rauschen besteht, so dass ein breites Frequenzspektrum

vorhanden ist. Über dieses bewegt sich die Cutoff-Frequenz von unten

kommend, so dass man immer nur einen Ausschnitt des Klanges hört.

:![]()

Eine etwas gebräuchlicheres Beispiel wäre dieses Stück:![]()

Es ist zu betonen, dass es sich bei der Filterung nicht

wirklich um ein Abschneiden, also totales Auslöschen handelt, das

genau bei der Cutoff-Frequenz ansetzt, sondern dass vielmehr eine kontinuierliches

Abdämpfen erfolgt, welches bei dieser Frequenz beginnt und nach oben

bzw. unten stärker wird. Wie gleitend dieser Übergang ist, sagt etwas

über die sogenannten „Filterqualität“ aus, die

jedem Synthesizer eigen ist und die Abdämpfung in Dezibel pro Oktave

beschreibt.

Der Virus C hat mit 32 dB/Ok. eine extrem hohe Filterqualität, d.h.

einen vergleichsweise harten Schnitt.

Um den Kontrast zwischen gewollten und ungewollten Frequenzen weiter zu verstärken, kann man sich des Resonance-Reglers bedienen. Er beschreibt keine Frequenz sondern den Grad der Verstärkung der Cutoff-Frequenz. Diese wird wie durch einem Resonanzkörper weiter hervorgehoben und verursacht somit eine künstliche Spitze innerhalb des Frequenzspektrums. (Beispiel siehe nächster Abschnitt)

Wie bei der Lautstärkeregelung gibt es auch beim

Filter eine Kurve, die durch die vier Regler Attack, Decay, Sustain und

Release beschrieben wird und denselben Gesetzmäßgkeiten gehorcht.

Der Unterschied ist allerdings, dass sich diese Kurve nun nicht mehr auf

die Amplitude des Klanges auswirkt, sondern auf die Cutoff-Frequenz. Auf

diese Weise lassen sich leicht dynamische Filter erzeugen, die sich über die Zeit

verändern. Wie stark sich der Filter an der ADSR-Kurve

orientieren soll, wird durch den Regler „Env Amount“ festgelegt.

Die beiden folgenden Beispiele wurden unter Anwendung einer ADSR-Kurve

gefiltert. Im Vergleich demonstrieren sie außerdem den Effekt der

Resonanz:

Beispiel ADSR ohne Resonanz:![]()

Beispiel ADSR mit Resonanz:![]()

Im Virus C existiert ein gleichberechtigter zweiter Filter, der sich auf Knopfdruck aktivieren lässt und dann mit denselben Reglern eingestellt werden kann wie der erste (ausgenommen ist die Cutoff-Frequenz, für die es einen entsprechenden zweiten Regler gibt). Der Regler „Filter Balance“ beschreibt dabei das Verhältnis, in dem beide Filter angewenden werden sollen. In der Mittelstellung wirken beide gleich stark, die Anschlagsposition in der einen oder anderen Richtung schaltet einen der beiden Filter praktisch aus.

Oszillatoren:

High Frequency Oscillators:

Der Virus verfügt über drei Hochfrequenzoszillatoren. Ein Oszillator erzeugt Schwingungen.

Wave Sel/PW:

Mittels dem WaveSelect Regler kann man unter verschiedenen Wellenformen

auswählen:

Sägezahn:![]()

Sehr obertonreich, Basis für Streich- und bläserähnliche

Sounds, enthält die komplette Obertonreihe von geraden und ungeraden

Obertönen.

Rechteck:![]()

Obertonreich wie Sägezahn, aber die geradzahligen Obertöne fehlen

komplett. Der Klang ist hohl, ähnlich wie eine Klarinette.

Pulse:![]()

Die Pulsweite lässt sich beim Virus mit dem Regler "Wave Sel/PW" einstellen, was den Obertongehalt stark verändert.

Bei 50:50 ist die Puls-Welle ein Rechteck. Schmalere Pulswellen klingen

zunehmend aggressiv. Sehr oft verwendet für knallige Lead-Sounds.

Triangle:![]()

Ähnlich wie Rechteck, aber oberton-ärmer. Erinnert an Flöten.

Basis für sehr weiche Pad-Sounds. Es ist ein mäßiger Kompromiss,

die Triangle-Welle durch gefilterte Rechteckwellen zu ersetzen.

Sinus:![]()

Überhaupt keine Obertöne. Lässt sich leicht aus der Triangle-Welle

filtern und ist deshalb selten als Grundwelle zu finden. Klingt sehr rein

und ästhetisch.

Rauschen:![]()

Es wird kein Ton, sondern nur Rauschen erzeugt. Mit Filtern ergeben sich

interessante Möglichkeiten.

Semitone:

Mit dem Semitone Regler lässt sich der Oszillator 2 in Halbtonschritten gegen den

Oszillator 1 verstellen. Im folgenden Beispiel werden beide Oszillatoren verwendet,

wobei der 2. Oszillator mit Hilfe des Semitonereglers um eine Oktave tiefer

verstellt wurde :![]()

Detune:

Mit dem Detune Regler kann man eine Feinverstellung erziehlen, womit man

Schwebungen erzeugen kann.

Während eine Taste gehalten wird, wird der Detune Regler über

das ganze Einstellungsspektrum einmal gedreht.![]()

Dem Virus C stehen des weiteren drei Low Frequency Oscillators zur Verfügung. Sie schwingen wesentlich langsamer als die HFOs, so langsam, das man ihr Schwingen an den beiden roten Lämpchen über dem Rate-Regler beobachten und mit eben diesem auch die Schwingungsgeschwindigkeit einstellen kann. Ausserdem lassen sich mittels der Shape-Taste daneben wie bei den HFOs Wellenformen bestimmen.

Im Gegensatz zu den HFOs kann man die Schwingungen der LFOs nicht im Sinne von Schallschwingung hören, sie werden vielmehr dazu verwendet, durch ihr auf- und abschwingen verschiedene Modulationen auszulösen. Mit der darunter positionierten Matrix kann man jeden LFO auf jede belibige Modulationsmöglichkeit schalten.

Beispielsweise würde sich ein mittels

Sägezahn-LFO modulierte Amplitude so anhören (Tremolo):![]()

eine Frequenzmoduliation dagegen so (Vibrato): ![]()

Das "Flippen" des Tons kommt vom Auf- und Abschwingen des LFOs.

Die ersten drei Bänke der Matrix stehen für die drei LFOs und

die einzelnen Ziele für die Modulation können tw. einzeln oder

zu mehreren ausgewählt werden (z.B. die Filter ganz oben durch LFO2).

Auf der letzten Bank dagegen lassen sich alle LFOs frei auf jede Modulationsmöglichkeit

(z.B auch auf Semitone oder Detune, ...ganz egal) schalten UND auch wieder

zurück, wodurch man eine Art "Tonkreislauf" erzeugen kann,

der die für den Synthesizer so typischen "Sequenzsamples"

erzeugt wie etwa diesen hier:![]()

(Wohlgemerkt, hier spielt niemand einzelne Töne, es werden lediglich

Akkorde im Abstand von 2-4 Sekunden gespielt!)

Zuletzt wollen wir hier noch ein nettes kleines Spielzeug erwähnen,

das auch am letzten Klangbeispiel nicht ganz unbeteiligt war. Der Arpegiator

repitiert die auf der Tastatur gedrückten Noten in Konstanten Zeitintervallen.

Ausserdem werden diese noch in der Tonhöhe gesteigert oder abgesenkt.

Das Ergebnis kann an harfen- oder sequenzartige Strukturen erinnern. Ein

Beispiel mit und ohne Arpegiator:![]()

Zuletzt noch ein Beispiel eines werksseitig voreingestellten Sounds,

der durch den massiven Gebrauch solcher Samples in den 80er Jahren wohl

ein wenig altbacken klingt, aber doch verdeutlicht, was für Möglichkeiten

sich durch einen Synthesizer ergeben:![]()

Zum Schluß...

bleibt hier noch zu sagen, dass das noch längst nicht alles war, was der Virus C zu bieten hat, sondern nur die Spitze des Eisberges. Es bieten sich unzählige Möglichkeiten, mit diesem Gerät tolle Musik zu machen, allerdings ist es erstens ein Musikinstument, für das man Gefühl entwickeln und zweitens ein hochkompliziertes technische Gerät, das man erst begreifen muss. Die kreative Arbeit mit diesem Gerät besteht dementsprechend mitunter aus Erfahrung im Umgang mit den Einstellungsmöglichkeiten und auch viel Spielerei, bei der man die verschiedensten Ansätze ausprobiert. Ausserdem existiert zum Virus C eine Interface-Software mit der man sämtliche Einstellungen des Synthesizers auf einem Bildschirm anzeigen und verstellen kann. Diese war während unseren "Versuchen" leider noch nicht verfügbar. Mit dieser Software dürfte der Umgang mit dem Virus einiges übersichtlicher und facettenreicher ausfallen, als mit dem kleinen Display, das auf dem Virus angebracht ist.

Diese Seite ist dementsprechend nicht fertig, sondern wird von uns und anderen, die Interesse haben, sich mit dem Virus und elektronischer Musik zu beschäftigen weitergeführt und ergänzt werden müssen. Viel Spaß beim selbst probieren.

Andreas Kraess

Marc Breisinger

SebastianKraiker